JA高知病院 小児科 本淨 謹士先生 講座レポート

(2025年9月6日 香美市ファミリー・サポート・センター 子育てサポーター講習会)

香美市ファミリー・サポート・センターでは、地域全体で子育てを支えるための取り組みとして「子育てサポーター講習会」を開催しています。

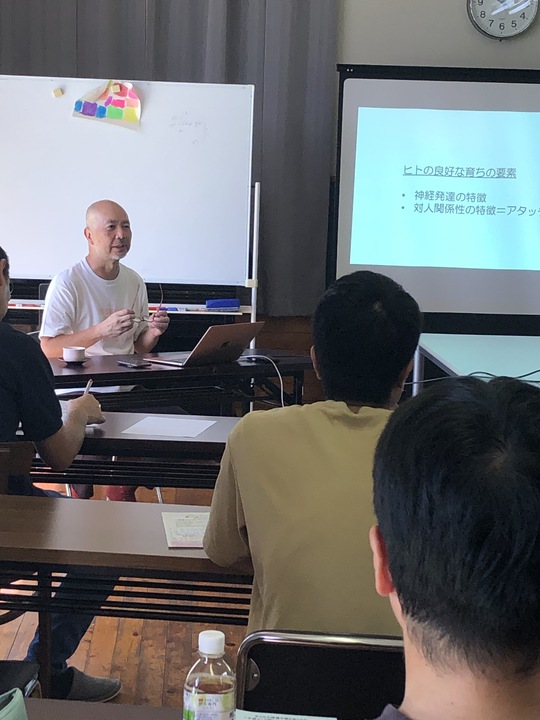

2025年9月6日には、JA高知病院小児科の本淨(ほんじょう)謹士先生をお迎えし、「子どもの発育・発達・病気」をテーマにした講座が開かれました。

ここでは、講座の中から特に印象的だった内容を紹介します。

他者との関係づくりには2つの大切な動き

人間関係をつくるうえで大きな役割を持つ“動機づけ”や“行動システム”には、主に2つの側面があると考えられています。

(Mcdonald,1992/Trevarthen,2006)

- 快情動の共有を中心としたもの

…楽しい・うれしいなど、ポジティブな感情を他者と分かち合うこと。 - 不快情動の低減を中心としたもの

…怖い・不安・困ったなど、ネガティブな気持ちを和らげてもらうこと。

本淨先生が特に重要だと強調されたのは、2番目の「不快情動の低減を中心としたもの」。

これが、私たちがよく耳にする “アタッチメント(愛着)” です。

アタッチメントとは?

アタッチメントを一言でまとめると、

「困った時に十分に受け入れられること」。

子どもは怖い体験や不安に直面すると、自然に養育者(保護者)に近づこうとします。

そこで保護者が敏感に応答し、子どものニーズに沿った対応をすることが、安心と信頼を育てる鍵です。

逆に、そのニーズが満たされないと、不安や不適応な行動につながるおそれがあります。

だからこそ、アタッチメントは心の発達において欠かせない要素なのです。

家庭だけでなく、地域も“安心の基地”に

アタッチメントは、成長とともに形を変えます。

最初は保護者との関係から始まりますが、次第に学校の先生、友達、地域の大人など、

子どもを取り巻くコミュニティ全体へと広がっていきます。

本淨先生は、

「子どもが『困った時に受け入れてもらえる』と感じられる人や場所が多いほど、

心のしなやかさが育ち、健やかな成長につながる」

と話されました。

講座を終えて

今回の講座は、子育てサポーターとして地域の子どもと関わる私たちに、

「安心して戻れる場所をつくる」ことの大切さを改めて教えてくれるものでした。

家庭だけでなく、学校や地域の一人ひとりが“安心の基地”となれるよう、

日常の小さな関わりを大切にしていきたいものです。

まとめ

- 人間関係を育てる2つの動き:

①快情動の共有 ②不快情動の低減(=アタッチメント) - アタッチメントは「困ったときに十分に受け入れられる」体験

- 子どもは安心できる人や場所が多いほど、健やかに成長する

今後も地域みんなで子どもを支える活動を続けていきます。

記事作成:NPO法人いなかみ